Se infatti prendiamo l'area del cerchio, ovvero \(\pi r^2\) e la deriviamo rispetto a \(r\) otteniamo \(2\pi r\), che è la misura della circonerenza, ovvero il perimetro del cerchio. Stessa cosa succede per il volume della sfera, \(4/3 \pi r^3\), la cui derivata rispetto al raggio è \(4 \pi r^2\) ovvero l'area della superficie della sfera. Questo fatto non è casuale e almeno un paio di utenti di Quora hanno spiegato la cosa con dettagli tecnici che, per quanto corretti, forse sono eccessivi. Non a caso qualcuno chiedeva nei commenti a queste risposte tecniche, una spiegazione che fosse comprensibile con la matematica delle scuole superiori.

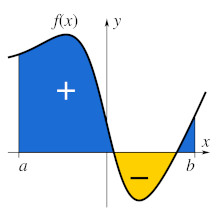

In effetti ci sono, tra le risposte, molte che spiegano questo fatto proprio con la matematica delle superiori, in particolare quella degli ultimi anni, ovvero derivate e integrali. In particolare partiamo dal significato geometrico di integrale.

L'idea dietro l'operazione di integrale nasce da lontano, in particolare dal metodo di esaustione utilizzata da Archimede per il calcolo dell'area del cerchio, e dunque del valore del \(\pi\), e per il calcolo del volume dell'unghia.