Pluto, in effetti, ha esordito il 5 settembre del 1930 nel cortometraggio The Chain Gang di Burt Gillett, ma non aveva ancora il suo nome. Successivamente è comparso un mese dopo con il nome Rover nel cortometraggio The Picnic e quindi finalmente come Pluto il 30 aprile del 1931 in The Moose Hunt, anche questo, come il precedente, diretto da Gillett. Il personaggio, in particolare nella sua interpretazione presente in Tha Chain Gang, è ufficialmente diventato di pubblico dominio, avendo compiuto 95 anni.

Veniamo, però, alla storia d'apertura: è un'avventura divertente e dinamica in cui il nostro si lascia influenzare dalla voce di una pulce che, non volendo fare il bagno, convince Pluto a scappare, prendendo un treno per Parigi!

Col gusto dei cortometraggi delle origini, ma con il tocco del tratto moderno, ma classico, adottato da Pastrovicchio in particolare in queste storie celebrative, L'amico invisibile è un sentito omaggio a un personaggio che solo periodicamente viene utilizzato dagli autori in maniera significativa all'interno delle storie di Topolino.

La parola della settimana: bosone

Con il nome "bosone" si indicano alcune particolari particelle elementari, previste nel modello standard ed effettivamente osservate, che sono preposte alla "comunicazione" tra le particelle dette fermioni. La principale differenza tra queste particelle è nel valore dello spin: mentre i fermioni hanno spin semintero (1/2, 3/2, ecc...), i bosoni hanno spin intero (0, 1, 2, ecc...), ovviamente sia positivo sia negativo.

In effetti c'è una seconda differenza fondamentale, ma ci arriviamo tra poco. Ritorniamo sulla questione della "comunicazione". Le particelle elementari sono legate una con l'altra dalle cosiddette forze fondamentali, che al momento sappiamo essere quattro. Ciascuna di queste forze ha caratteristiche differenti, sintetizzate nei "numeri quantici". L'informazione di questi numeri quantici viene trasportata in natura proprio dai bosoni, così le particelle fermioniche modificano o meno il loro moto in funzione di quale bosone interagisce con loro.

Un'altra importante caratteristica, che in qualche modo è anche consequenza dell'avere uno spin intero, è quella di non seguire il principio di esclusione di Pauli, per cui possono esistere due bosono con gli stessi numeri quantici che occupano la stessa porzione di spazio. La cosa può essere vista molto bene attraverso la così detta statistica di Bose-Einstein. A svilupparla fu, in particolare, il fisico teorico Satyendra Nath Bose a partire dal lavoro di Albert Einstein che spiegava l'effetto fotoelettrico e per il quale il fisico tedesco ottenne il premio Nobel nel 1921.

Fu proprio in onore del lavoro di Bose, che Paul Dirac propose il nome di boson, bosone, per queste particelle.

Ovviamente, visto che siamo qui per parlare della storia, ricolleghiamoci al Bosonia del titolo, che è il nome di un congresso di fisica un po' sui generis, visto che ci sono le bancarelle intorno, che si tiene in Irlanda del Nord e a cui Zapotec è costretto a partecipare per seguire Marlin ed Enigm. Il gruppo vuole utilizzare il congresso, che in realtà si è tenuto qualche giorno prima, per testare la macchina del tempo riparata, ma per un errore si ritrovano nell'Irlanda del Nord del 1830.

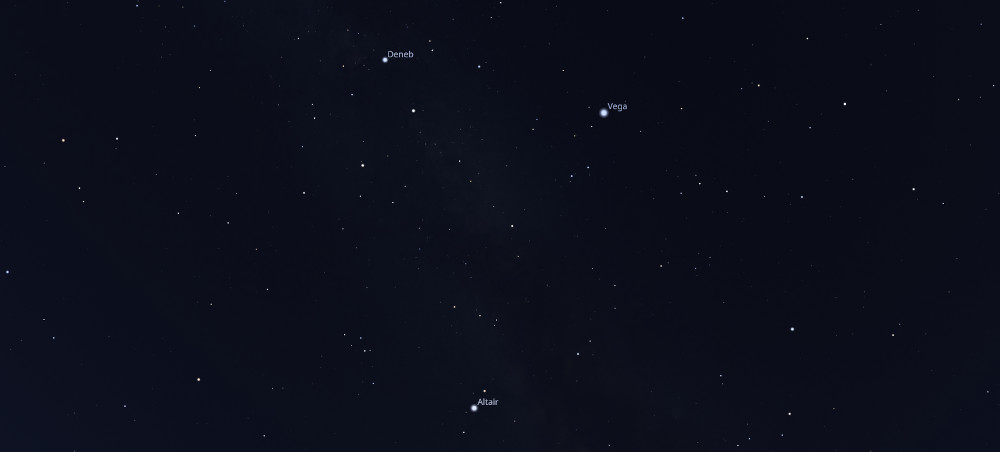

Il primo ad accorgersi dell'errore è stato Enigm guardando le costellazioni nel cielo. Il che lo qualifica almeno come un astrofilo non solo appassionato, ma di grande livello visto che la differenza tra il cielo di oggi in Irlanda del Nord e quello del 1830 non è poi così grossa.

La vignetta in cui Enigm riconosce il cielo dell'Irlanda del 1830 rimontata con la conformazione delle stelle in quello stesso periodo calcolata da Stellarium

Sempre lo stesso cielo di prima, ma datato 2025, anche questo calcolato con Stellarium

Il resto del sommario

Avrei potuto scrivere e pubblicare quanto scritto sopra per il Cappellaio, magari con un video a supporto, ma questo fine settimana va un po' così anche a causa della diretta di EduINAF dedicata all'eclissi di Luna (che si è conclusa definitivamente un'oretta fa). Il resto del sommario, comunque, presenta due storie abbastanza interessanti e a loro modo divertenti, nonostante siano anche piuttosto diverse.Iniziamo con Filo&Amelia consulenti finanziari dove Giovanni Eccher e Marco Mazzarello propongono un'insolita accoppiata che sembra sconvolgere il mondo della finanza paperopolese. Finale un po' telefonato, ma non per questo meno gradevole.

Il numero, infine, si chiude con L'isola perduta, storia delle Giovani Marmotte a firma di Pat e Carol McGreal e di Giorgio Cavazzano che risulta una variazione su Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle, ma ambientata su un'isola anziché su uno sperduto altopiano. La storia, comunque, invita il lettore a riflettere sull'idea che non siamo su questo pianeta per sfruttarlo, ma, anche, per proteggerlo.

Nessun commento:

Posta un commento