Il titolo generale della recensione, ad ogni modo, non si riferisce solo al finale della saga dantesca, ma anche alla storia pkappica, come scoprirete avendo la pazienza di leggere il lungo articolo che ci aspetta.

Lets' go!

In giro con Dante

Dante Alighieri in un dipinto di Sandro Botticelli

Ritenuto il precursore della nascita della lingua italiana, Alighieri ha vissuto una vita piuttosto interessante e politicamente molto impegnata. In questo senso la sua Commedia è non solo un'opera religiosa, ma anche politica, a testimonianza della forte influenza della religione cattolica sul territorio italiano dell'epoca. E proprio la parte politica della storia di Dante è quella che Sisti ha cercato di mettere in evidenza nel Centounesimo canto. La storia, infatti, segue le mosse di un Dante in esilio da Firenze a causa delle lotte intestine tra le fazioni dei guelfi bianci e dei guelfi neri (nello specifico Dante era un bianco). Nel suo peregrinare, il poeta giunse a Ravenna, città dove morì il 14 settembre del 1321, nonché la città in cui si svolge parte dell'episodio conclusivo.

Dante, però, nel corso delle sue peregrinazioni non si ferma. Continua, infatti, a spostarsi fino ad arrivare a Verona, sede della terza tappa, presso la corte di Cangrande della Scala. Quello veronese è un soggiorno relativamente lungo, durato cinque anni, dal 1310 al 1315. A legare i due era un profondo rispetto e una sincera amicizia, tanto che il poeta esaltò le qualità di Cangrande nel XVII Canto del Paradiso per bocca del suo avo Cacciaguida degli Elisei.

Come anticipato, i cacciatori dell'ultimo tesoro letterario dantesco si spostano da Verona a Ravenna, dove Dante giunse nel 1318 al servizio di Guido Novello da Polenta, per il quale ricoprì un ruolo non molto diverso da quello di ambasciatore, cosa che lo portò ancora a viaggiare, come ad esempio alla volta di Venezia, come vediamo nel corso del primo tempo del quarto episodio del Centounesimo canto. Per gli storici non è ben chiaro il motivo dello spostamento da Verona a Ravenna, ma, visto che i rapporti con la città scaligera rimasero comunque molto buoni, l'ipotesi formulata dallo storico Augusto Torre di una missione politica suggerita da Cangrande potrebbe non essere sbagliata.

Nel complesso, nonostante Sisti non sia riuscito a trovare nulla di meglio di un espediente tecnologico, i retrocchiali, per far (ri)scoprire la storia di Dante ai paperi, la storia riesce a raccontare l'esilio dantesco in giro per l'Italia, mostrando anche un aspetto poco noto del poeta, quello del combattente. La storia, poi, che vede i paperi alla ricerca di un manoscritto perduto, è anche quello che ha rischiato di essere la Divina Commedia: il manoscritto originale dell'opera è, infatti, andato perduto e quella che leggiamo oggi si basa su 700 copie dell'originale distribuite tra il XIV e il XV secolo(1).

Ad ogni buon conto, nonstante le perplessità sui retrocchiali, la storia è risultata piuttosto convincete. Sisti ha anche mantenuto il prologo storico presente nelle storie di Bruno Enna, anche se in questo caso non erano centrate sul personaggio storico approfondito nel corso delle quattro puntate, ma sui suoi nemici fiorentini. Lo sceneggiatore, poi, si è divertito nell'usare tracce della lingua dell'epoca, che con il confronto con la traduzione nelle didascalie mostra in maniera evidente le origini della nostra lingua (le battute, in effetti, non erano incomprensibili).

Nel complesso la storia è risultata un po' più serrata come ritmo, e con un soggetto alla Dan Brown, grazie alla presenza di un fantomatico ultimo guelfo, minaccia che, però, come si scopre nel finale, era molto meno pericolosa del previsto. In questo senso la scelta di Sisti risulta molto più efficace del classico complotto in storie di genere, perché contribuisce a celebrare degnamente il vero protagonista della storia.

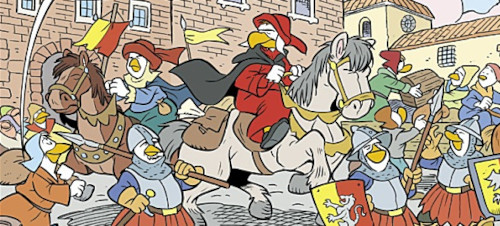

Inoltre i disegni di Perina risultano, come già negli altri due omaggi della trilogia italiana, sempre efficaci sia nella descrizione visiva delle ambientazioni storiche, sia nel rappresentare i personaggi con efficacia e coerentemente con quanto avviene nel corso della storia.

Ultima curiosità è il nome legato alla più famosa opera dantesca: l'aggettivo Divina alla Commedia fu Giovanni Boccaccio, lo stesso che trasformò Durante di Alighiero degli Alighieri nell'oggi universalmente noto Dante Alighieri(1)!

PK: uno sguardo al passato

Non ricordo se era fine settembre o i primi di ottobre, ma sicuramente era 25 anni fa quando nelle edicole italiane faceva il suo esordio PKNA con il primo dei tre numeri 0. Scritto, guarda un po', proprio da Sisti per i disegni di Alberto Lavoradori, fu una piccola rivoluzione nel mondo del fumetto italiano, visto che era la prima volta che i personaggi Disney si presentavano ai lettori in un formato tipicamente statunitense (anche se con una foliazione molto più corposa). Anche le tematiche erano completamente diverse rispetto alle storie di Paperinik che uscivano sul settimanale: più adulte, per certi versi, alzavano anche l'asticella dei nemici dell'eroe paperopolese, portandolo verso quella che era in effetti una più che naturale evoluzione: essere un supereroe.Con questo genere, in effetti, gli autori ci avevano giocato per diverso tempo, un po' con un atteggiamento parodistico, un po' con l'idea di voler proporre storie un po' più serie. Autori come Giorgio Pezzin, Bruno Sarda e soprattutto Lucio Leoni avevano realizzato alcune sporadiche capatine nel mondo supereroistico (effettivamente Leoni fu il più continuo, riuscendo efficacemente a riunire gli aspetti parodistici con quelli più tipici del genere), per cui il personaggio era effettivamente pronto per il grande salto che fece con PKNA.

Ovviamente siamo ancora all'inizio (di due episodi, però), per cui è presto per fornire una qualche valutazione più puntuale: un soggetto bondiano o batmaniano (dipende dai punti di vista) è, però, un buon punto di partenza. Sicuramente ho trovato curioso come l'idea tecnologica che potrebbe aiutare Paperinik contro i viaggiatori del tempo non è stata messa in campo, a differenza di quanto fatto con il Centounesimo canto.

Oltre le prime pagine

Con Vagabondi dello spazio, secondo episodio de La ciurma del Sole Nero, Marco Gervasio conferma tutte le perplessità scientifiche che avevo già rilevato con il primo episodio. Riuscire a superare le prime pagine è stato piuttosto complesso, mentre fermavo la lettura per rilevare un'assurdità dietro l'altra. La più grossa di tutte è la velocità con cui la Sole Nero è uscita dal Sistema Solare. Non dimentichiamo che la stazione spaziale (non satellite!) è stata sbalzata dalla sua orbita da un asteroide. E se diamo per buono il fatto che gli schudi che hanno protetto la stazione dall'urto erano più che sufficienti per proteggerla, allora risulta incredibile come l'ingegnere di bordo non riesca in qualche modo a usare quella grande (GRANDE!) quantità di energia per modificare l'orbita della stazione stessa.Inoltre è ancora più incredibile come una semplice stazione orbitale possegga gli strumenti per scoprire non solo un pianeta lontano sei giorni di viaggio, ma anche che questo è abitato! E per raggiungerlo in poche ore anziché sei giorni, il capitano pensa bene di usare le due navicelle in dotazione alla stazione spaziale, invece di usarle per modificare l'orbita e riavvicinarsi al nostro pianeta. In questo è ancora più assurdo come il capitano, che ricordo è interpretato da Topolino, chieda consiglio al computer, invece di usare il computer per eseguire i calcoli necessari.

Per contro Cristian Canfailla fa il suo lavoro con una certa efficacia, sia nella rappresentazione degli spazi siderali, sia degli interni e nella "recitazione" dei personaggi. In questo caso, però, non sempre risulta particolarmente efficace con alcune espressioni che risultano poco coerenti con quanto avviene nelle vignette. D'altra parte Canfailla è comunque all'inizio della sua carriera e ha i numeri per diventare un disegnatore apprezzato.

Un viaggio nella musica

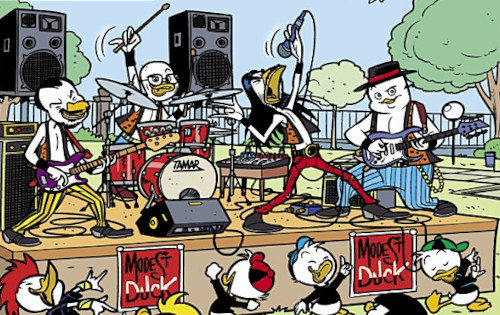

L'ultima storia di cui vi scrivo in questo lungo articolo è Musica, maestro!, secondo episodio consecutivo della serie Newton e Pico in viaggio nel sapere. Giorgio Fontana e Donald Soffritti portano il un breve viaggio nel mondo della musica. Ovviamente, in virtù delle poche pagine, le informazioni presenti sono sporadiche, più degli spot per incuriosire il lettore che non un discorso veramente compiuto, cosa peraltro piuttosto complessa considerando il tema.La scelta di Fontana, però, è anzi apprezzabile, anche in virtù delle pagine conclusive dove vediamo Newton e Pico a un concerto rock, sul cui palco viene omaggiato lo sceneggiatore Giorgio Salati (e sospetto non solo lui), che è anche un musicista rock.

Nessun commento:

Posta un commento