Nel 2005 il matematico russo

Vladimir Arnold propose, nel libro

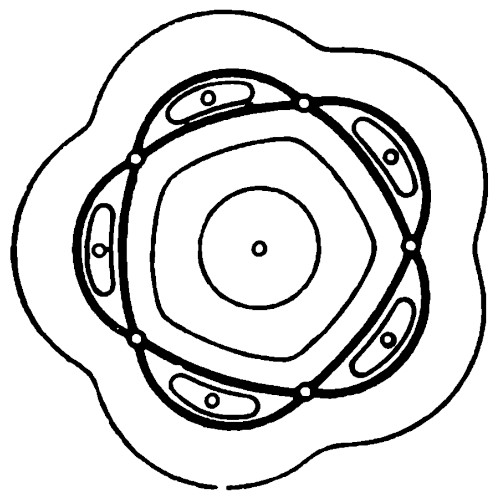

Arnold's problems, una serie di problemi e rompicapi presi dai suoi seminari moscoviti. Tra questi Arnold proponeva l'esistenza di oggetti convessi omogenei con meno di quattro punti di equilibrio, a differenza di quel che si era tentati di credere osservando i vari esempi che si potevano portare a supporto dell'ipotesi

almeno quattro punti di equilibrio(1, 2).

Questo genere di oggetti, detti

mono-monostatici, in effetti esistono e una loro rappresentazione matematica è stata fornita da

Gábor Domokos e

Péter Várkonyi, che non hanno solo prodotto una sua rappresentazione matematica, per altro facendo costruire anche l'oggetto, chiamato

gömböc (che in ungherese vuol dire

come una sfera), ma hanno anche mostrato come, nel guscio della tartaruga, questa forma abbia già trovato delle valide applicazioni

(3).

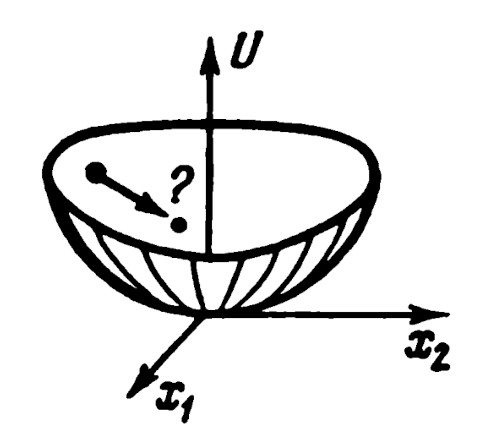

In particolare i due autori mostrano come

la loro forma non è simile ad alcun tipico rappresentante di un'altra classe di equilibrio. [Essi] non sono né piatti né sottili; infatti sono i soli oggetti non-degeneri che hanno simultaneamente planarità e sottigliezza minime.(1)

La loro approssimazione poliedrica sembra uno sforzo immane, visto che il numero minimo di facce di un poliedro mono-monostatico potrebbe essere decisamente molto grande. Inoltre sono forme molto fragili, come mostrato in uno studio statistico sui ciottoli

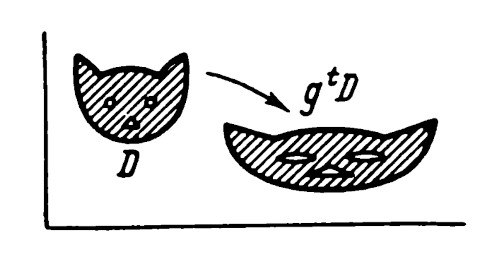

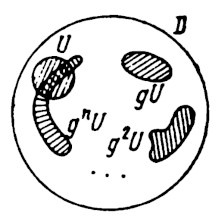

(2). Nonostante questo, proprio utilizzando il modello sviluppato per realizzare le forme con due equilibri ipotizzate da Arnold, i due ricercatori, utilizzando tre parametri (uno per la forma, uno la posizione delle piastre rispetto al carapace, un ultimo per determinare la rotondità della transizione carapace-piastre) sono riusciti a realizzare un buon modello matematico per il carapace delle tartarughe

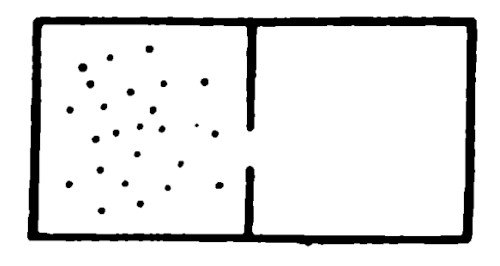

(3), che coincide proprio con un solido mono-monostatico. Si possono, di seguito, notare un po' di esempi con strutture fornite da due e più punti di equilibrio di cui almeno uno instabile:

Strategie di raddrizzamento

Strategie di raddrizzamento